単独で確定診断できる検査はありません

「この検査が陽性ならMS」といった具合に、単独でMSを確定診断できる検査はありません。症状だけで診断することもできません。下記に挙げたようないくつかの検査をして、他の病気ではないことを調べて、総合的に判断して診断されます。

診療科でいうとMSは「脳神経内科(神経内科)」が通常、担当します。脳神経内科の中にも脳血管障害や認知症などいくつかの専門分野がありますが、MSは「神経免疫」を専門にする医師が担当することが多いです。

病巣の大きさや分布が分かるMRI検査

MSで最もよく行われる検査はMRIです。病巣の大きさや形、分布が画像で示されます。MSでは主に「T1(てぃーわん)強調画像」「T2(てぃーつー)強調画像」「FLAIR(ふれあ)画像」という方法で撮られ、T1強調画像では病巣は黒く、T2強調画像とFLAIR画像では白く写ります。

MRI検査では「ガドリニウム」という造影剤を使うことがあります。これは、病巣が最近1カ月程度のうちに活動しているものなのか、過去の名残なのかを調べるためです。活動中の病巣はガドリニウムを使うとT1強調画像で白く染まって写ります。

ただガドリニウム造影剤を使ってMRI検査を繰り返し行うと、脳にガドリニウムの沈着物が集積する可能性が指摘されています。これを受けて近年は、ガドリニウムはできるだけ使わず、前回の画像と比較して観察していくことが増えています。

MSでは症状には現れないのにMRIでは病巣が認められる「無症候性病巣(むしょうこうせいびょうそう)」ができることがあります。実際に症状として現れるのは脳MRIで見つかる病巣10個のうち1個くらいだといわれています。脊髄に無症候性病巣が見つかることもあります。

反対に、症状は現れているのにMRIで病巣が認められないことがあります。病巣の検出率は、MRIの性能やどのくらいの厚さで断面を切るか、縦切りにするか横切りにするかなど、様々な要素が影響しています。

脳脊髄液の状態が分かる髄液検査

脳と脊髄の周りは「脳脊髄液(髄液)」で満たされています。この髄液の状態を調べるのが髄液検査です。

髄液は、腰椎穿刺(ルンバール)という方法で、背中に局所麻酔をしてから背骨の間に針を刺して抜き取ります。針を刺す間はエビのように丸まった状態でじっとしている必要があり、腰椎穿刺が上手くいくかどうかは、この姿勢にかかっているといえるほど重要です。医師や看護師の指示に従ってください。

神経の伝わり具合が分かる誘発電位検査

誘発電位検査では体の感覚器に刺激を与え、その刺激が脳に達するまでの速さと強さを調べます。ただMRIの性能が良くなってきたこともあり、最近はこの検査が行われることは少ないです。

◉視覚誘発電位(VEP)

視神経を調べる検査です。白黒が反転するチェッカーボードが表示されている画面、または点滅する光を見つめます。

◉聴性脳幹誘発電位(BAEP)

脳幹を調べる検査です。ヘッドホンを付けて「カチカチ」というかすかな音を聞きます。

◉体性感覚誘発電位(SEP)

脊髄と脳幹を調べる検査です。左右の手首と足首に軽い電気刺激を受けます。

◉運動誘発電位(MEP)

脳に磁気刺激を与えて、運動神経の機能を調べる検査です。

その他の検査

◉認知機能検査

認知機能検査の中でも「SDMT(えすでぃーえむてぃー)」という検査がMSの認知機能障害をよく反映するといわれています。最近は、それをベースにしたiPadで施行できる「PST(ぴーえすてぃー)」がよく用いられていて「Cog-Eval(こぐいーばる)」というアプリケーションが製薬企業から提供されています。結果は点数(素点)の他、年齢や教育歴を調整したz-score(ぜっとすこあ)も算出されます。

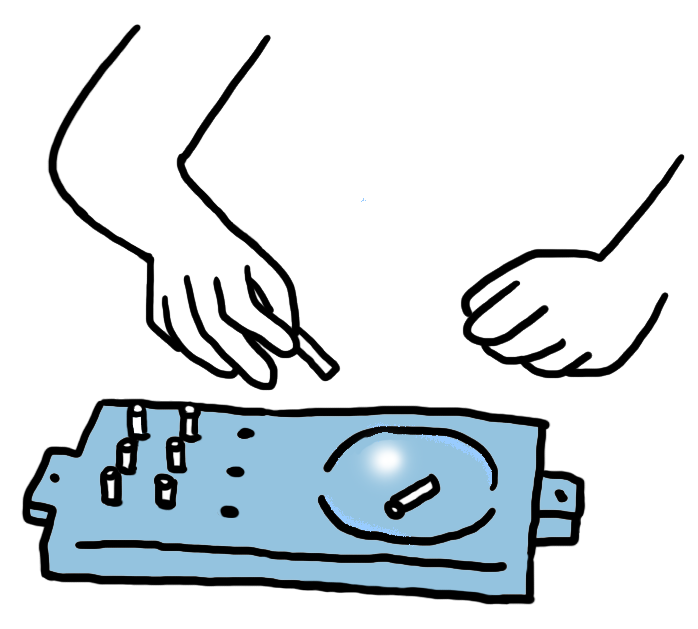

◉9(ないん)ホールペグ検査

細かい作業ができるかどうかを調べるための検査です。皿にある9つの棒を1本ずつ穴に入れ、その後、皿に戻します。

◉25フィート歩行検査

25フィート(7.62m)をどのくらいの時間で歩くことができるかを測定する検査です。

◉その他

視神経の状態を調べる中心フリッカー値測定検査、視野検査、光干渉断層計(OCT)検査があります。眼科で行われます。また、他の病気の可能性を除外するために、血液中に自身を攻撃する「自己抗体」などがないかを調べる血液検査が行われます。

障害度の尺度

MSでは症状によって生活に影響を受けている人が多いです。その状態を把握するための障害度の尺度があります。

現在、MSで世界的に使われている尺度は「総合障害度評価尺度(EDSS)」というものです。障害の程度を0から10まで0.5ポイントずつ数値化したものです。EDSS-0は全く正常で、EDSS-1.0は「障害なし」、EDSS-4.0は「補助・休息なしで500m歩行可能」、EDSS-6.0は「杖歩行」、EDSS-7.0は「補助があっても5mは歩けない」という具合に、数字が増えるのに比例して障害の程度が増していきます。

多発性硬化症の診断

MSの診断は他の疾患を十分に除外することが大切で、確定診断は時に難しく、しばらく経過観察が必要になることもあります。

MSの診断にあたっては国際的な診断基準(マクドナルドの診断基準2017)と日本独自の診断基準(厚生労働省)があり、それをもとに確定していきます

マクドナルドの診断基準2017については、こちらもご覧ください。

→マクドナルド診断基準(医師向け)

(2023/11/25更新)