AQP4抗体の有無を調べる血液検査

NMOSDは、血液中を流れるアクアポリン4抗体(AQP4抗体)が、アストロサイトを攻撃することによって起こる病気です。従ってNMOSDの診断にあたってはまず、血液中にAQP4抗体があるかどうかを調べます。

AQP4抗体の測定法には主に「CBA(しーびーえー)法」と「ELISA(えらいざ)法」の2種類があります。保険適用されているのはELISA 法です。ただし保険が適用されるのはNMOSDの診断時のみで、経過観察のためには測定できません。

一方でCBA法の方が精度が高いことが分かっています。従ってELISA法の結果が疑わしい場合は、CBA法で再検査することになります。

またAQP4抗体は、治療の影響で陰性になることもあります。例えばステロイド薬や免疫抑制薬など免疫を抑える治療をした後は、陰性の結果が出ることがあります。その場合は、薬の用量が少なくなった時、あるいは再発した時などに、再度測定する必要があります。

病巣の大きさや分布が分かるMRI検査

MRI検査は強い磁気と電波を使って、体の断面像を写し出す検査です。これによりNMOSDの病巣を確認できます。

NMOSDでは主に「T1(てぃーわん)強調画像」「T2(てぃーつー)強調画像」「FLAIR(ふれあ)画像」という方法で撮られ、T1強調画像では病巣は黒く、T2強調画像とFLAIR画像では白く写ります。

MRI検査では「ガドリニウム」という造影剤を使うことがあります。これは、病巣が最近1カ月程度のうちに活動しているものなのか、過去の名残なのかを調べるためです。活動中の病巣はガドリニウムを使うとT1強調画像で白く染まって写ります。

ただガドリニウム造影剤を使ってMRI検査を繰り返し行うと、脳にガドリニウムの沈着物が集積する可能性が指摘されています。これを受けて近年は、ガドリニウムはできるだけ使わず、前回の画像と比較して観察していくことが増えています。

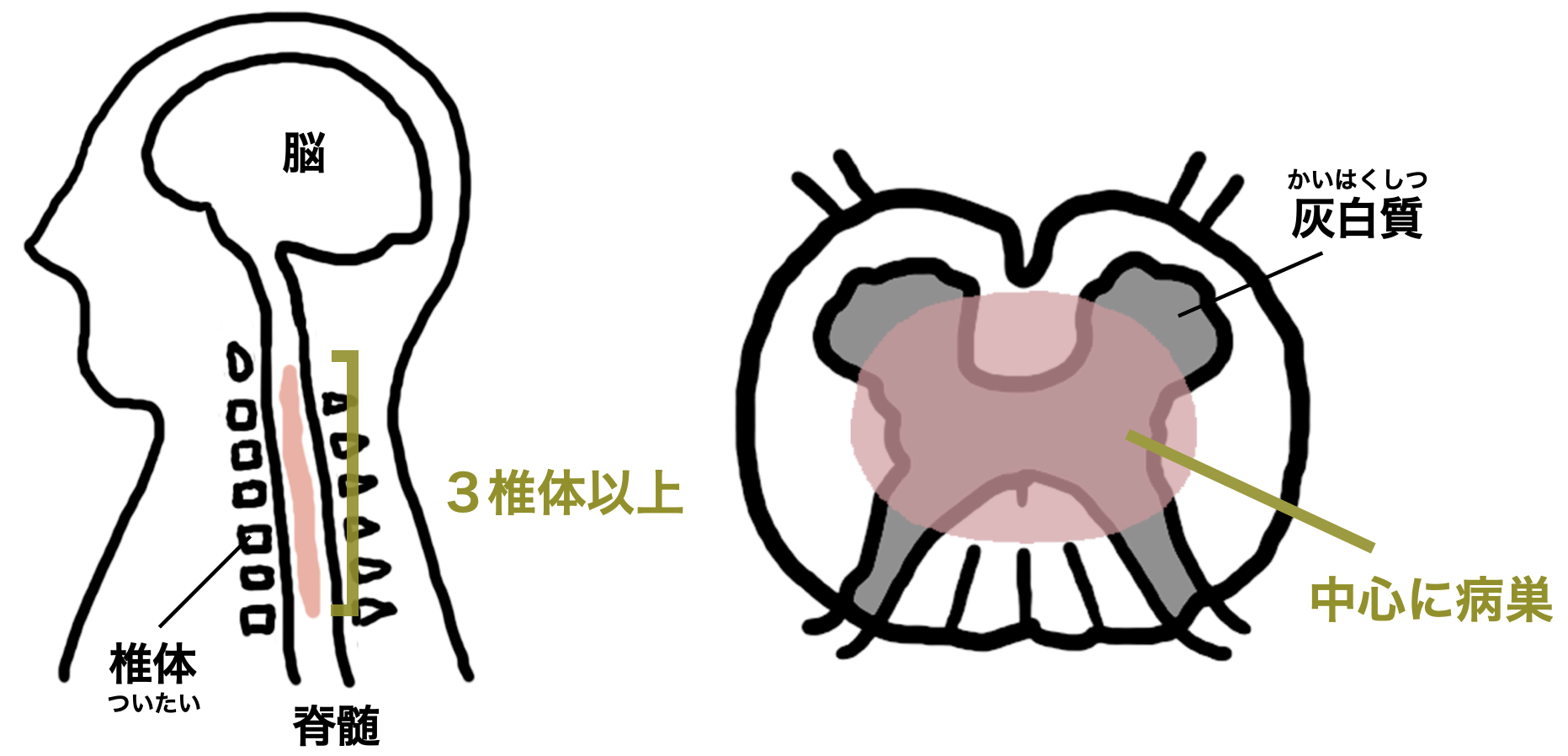

NMOSDでは脊髄MRIで、脊椎の3椎体(さんついたい)以上にわたる縦に長い病巣が見られることが多いです。また輪切りにした脊髄MRIでは大抵、中心の灰白質(かいはくしつ)という部分に大きな病巣があります。

脳MRIに病巣が認められることもあり、腫れを伴う大きなものからポツポツ小さなものまで、さまざまです。

視神経の状態を調べる眼科検査

NMOSDは目に症状が出ることが多い病気です。次の検査は主に眼科で行われます。

◉中心フリッカー値(CFF)測定検査

筒をのぞき込んで光の点滅を見ます。検査では点滅の速度が変えられていき、それが分からなくなる時点と、分かり始める時点が調べられます。

◉視野検査

視野の範囲を調べる検査です。機器に顎を乗せて中心にある印を見つめ、周りに点滅する光が見える範囲が調べられます。

◉光干渉断層計(OCT)検査

近赤外線を利用して網膜の厚さを測定することで、視神経の状態がどうなっているかを詳しく調べる検査です。

脳脊髄液の状態が分かる髄液検査

脳と脊髄の周りは「脳脊髄液(髄液)」で満たされています。この髄液の状態を調べるのが髄液検査です。

髄液は、腰椎穿刺(ルンバール)という方法で、背中に局所麻酔をしてから背骨の間に針を刺して抜き取ります。針を刺す間はエビのように丸まった状態でじっとしている必要があり、腰椎穿刺が上手くいくかどうかは、この姿勢にかかっているといえるほど重要です。医師や看護師の指示に従ってください。

神経の伝わり具合が分かる誘発電位検査

誘発電位検査では体の感覚器に刺激を与え、その刺激が脳に達するまでの速さと強さを調べます。ただMRIの性能が良くなってきたこともあり、最近はこの検査が行われることは少ないです。

◉視覚誘発電位(VEP)

視神経を調べる検査です。白黒が反転するチェッカーボードが表示されている画面、または点滅する光を見つめます。

◉聴性脳幹誘発電位(BAEP)

脳幹を調べる検査です。ヘッドホンを付けて「カチカチ」というかすかな音を聞きます。

◉体性感覚誘発電位(SEP)

脊髄と脳幹を調べる検査です。左右の手首と足首に軽い電気刺激を受けます。

◉運動誘発電位(MEP)

脳に磁気刺激を与えて、運動神経の機能を調べる検査です。

障害度の尺度

NMOSDでは症状によって生活に影響を受けている人が多いです。その状態を把握するための障害度の尺度「総合障害度評価尺度(EDSS)」があります。

EDSSでは障害の程度を0から10まで0.5ポイントずつ数値化しています。EDSS-0は全く正常で、EDSS-1.0は「障害なし」、EDSS-4.0は「補助・休息なしで500m歩行可能」、EDSS-6.0は「杖歩行」、EDSS-7.0は「補助があっても5mは歩けない」という具合に、数字が増えるのに比例して障害の程度が増していきます。

視神経脊髄炎の診断基準

NMOSDの診断には長らく、2006年に発表された「ウィンガーチャックの診断基準」が使われてきました。しかしこの基準に当てはまらないケースが多いことが分かり、2015年に改訂されました。

日本では厚生労働省が定める独自の基準を用いて難病の認定が行われています。しかし実際の現場では、ウィンガーチャックの診断基準が一般的に使われています。

専門分野は「神経免疫」

診療科でいうとNMOSDは「脳神経内科(神経内科)」が通常、担当します。脳神経内科の中にも脳血管障害や認知症などいくつかの専門分野がありますが、NMOSDは「神経免疫」を専門にする医師が担当することが多いです。

(2023/11/26更新)