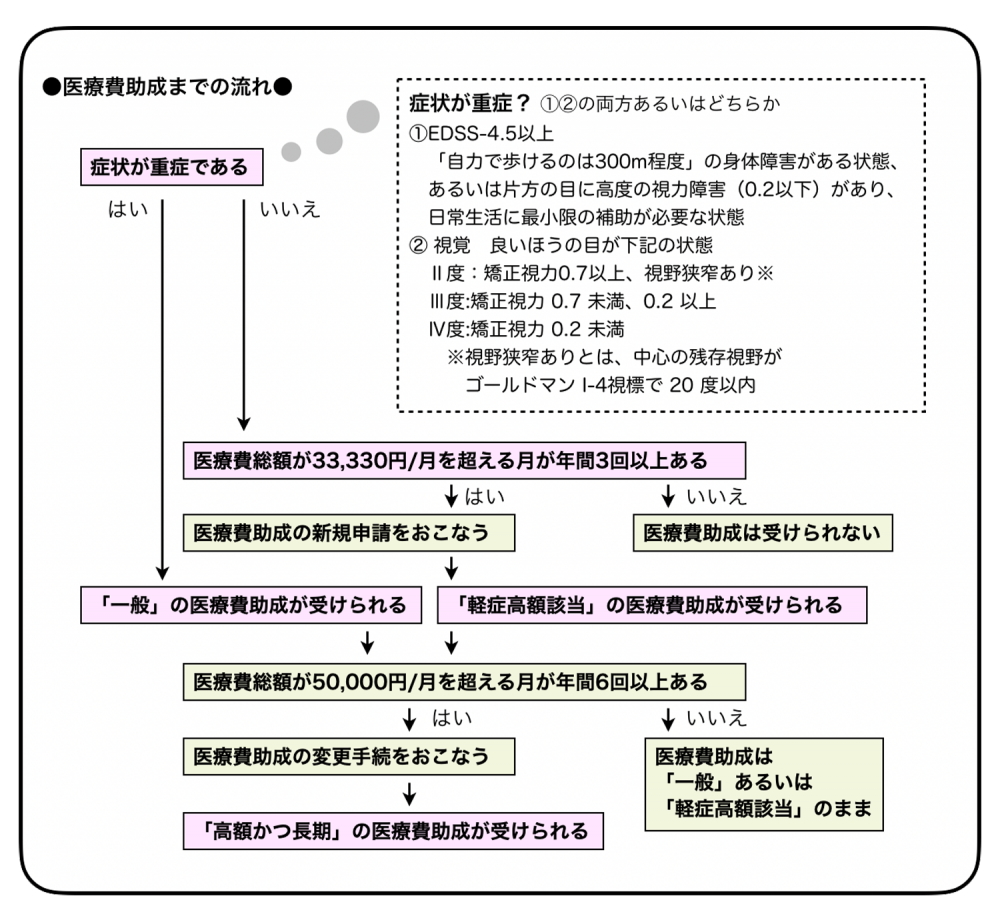

MSは、条件を満たすとMSに関わる医療費の一部が助成されます。助成までの流れは下図の通りです。

以下「症状が重症である」ではない場合を解説します

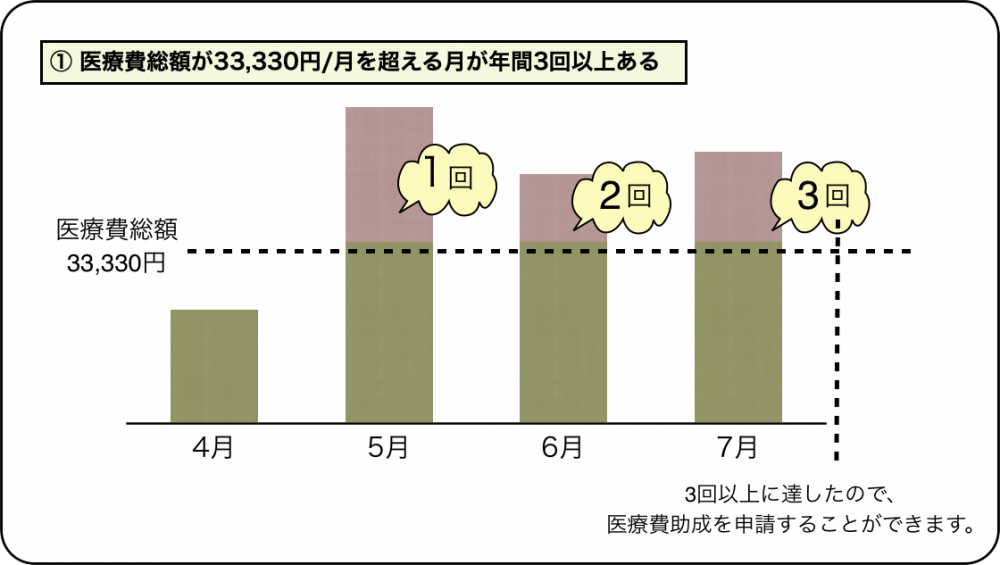

医療費総額が33,330円/月を超える月が年間3回以上ある

MSに関係する医療費の総額が33,330円/月を超える月が1年間のうちに3回以上ある場合は「軽症高額該当」の医療費助成が受けられます。

「医療費総額」とは実際に窓口で支払う1〜3割負担の金額ではなく、国民健康保険や社会保険などが負担している分も含めた金額です。医療費総額33,330円の3割負担の場合だと、実際に窓口で支払うのは1万円になります。

「年間3回以上」は、医療費申請の書類を出す月から過去1年間をさかのぼって数えます。

医療費助成の新規申請を行う

申請窓口は 住所地を管轄する健康福祉センター(保健所)などで、書類もそこにあります。まずは該当の窓口にお問い合わせください。 書類を申請すると審査が行われ、認定されると「医療費受給者証」が交付されます。申請から交付まで、約3カ月程度かかります。

「軽症高額該当」の医療費助成が受けられる

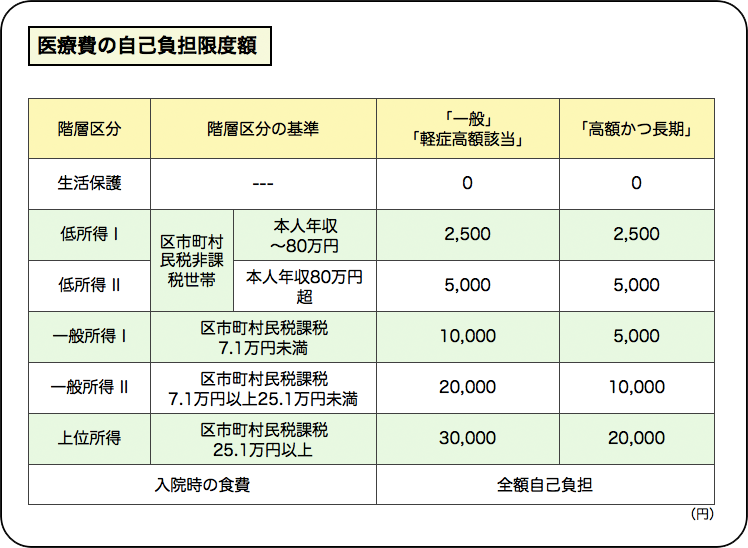

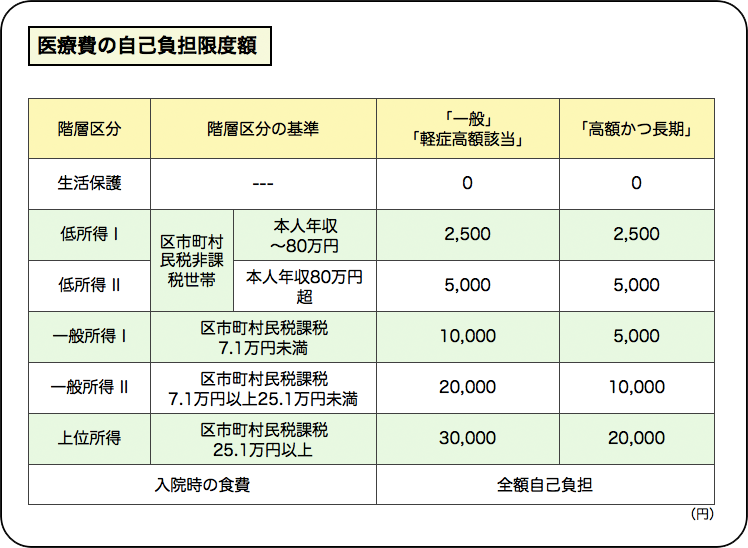

医療保険の自己負担割合は2割になり(自己負担割合がもともと1〜2割の人はそのまま)、また下表のように医療費の自己負担額の上限が設けられます。窓口ではこれを上回る金額は支払わなくてよくなります。

医療費助成が適用されるのは「軽症高額の基準を満たした日の翌日」からです。その日以降、受給者証が交付されるまでの間に医療機関等に支払った医療費については、自己負担限度額を除いた額が還付されます。書類は基準を満たした日の翌日から1カ月以内に提出してください。

受給者証と共に「自己負担上限額管理票」という冊子が届きます。MSで医療機関等を受診した際に、医療費総額と自己負担分の金額などを書いてもらいます。

自己負担の累計額が自己負担上限額に達した後も、記載を続けてもらってください。

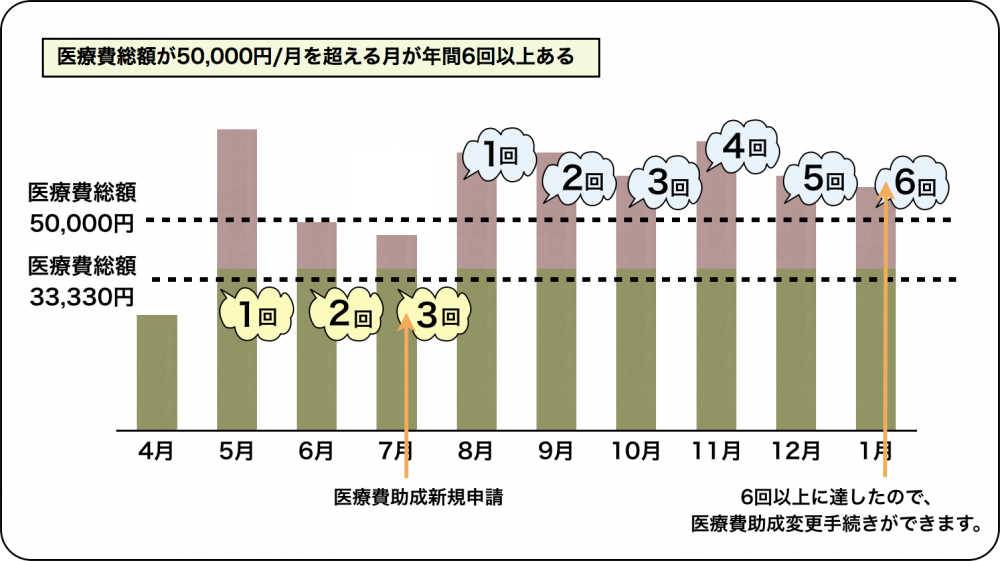

医療費総額が50,000円/月を超える月が年間6回以上ある

医療費助成の認定を受けた後、MSに関係する医療費の総額が50,000円/月を超える月が年間6回以上ある場合は、変更手続きをすることで自己負担限度額がより低くなります。

医療費総額とは、実際に窓口で支払う1〜2割負担の金額ではなく、指定難病の医療費助成、また国民健康保険や社会保険などが負担している分も含めた金額です。医療費総額50,000円の2割負担の場合だと、実際に窓口で支払うのは1万円になります。

医療費助成の変更手続を行う

申請窓口は住所地を管轄する健康福祉センター(保健所)などで、書類もそこにあります。まずは該当の窓口にお問い合わせください。書類を申請すると審査が行われ、認定されると「高額かつ長期」となります。

「高額かつ長期」の医療費助成が受けられる

自己負担の上限額が「軽症高額該当」から「高額かつ長期」に変わります。

指定難病の医療費助成が受けられるのは都道府県・指定都市から指定を受けた病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションに限られます。

ここでは分かりやすさを優先して解説しています。詳細は住所地を管轄する健康福祉センター(保健所)などにお問い合わせください。

2024年4月から、指定難病に罹患していることを証明する「登録者証」が発行されてるようになりました。→「指定難病登録者証について」

条件に達するまでは高額な医療費を支払うことがあります。その場合は「高額療養費制度」が利用できます。こちらのブログを参考にしてください。

→「医療費のこと(手術・難病)」

制作:MSキャビン(2015年3月10日公開 2024年8月22日更新)

協力:東京女子医科大学八千代医療センター医療支援室

→神経難病の医療費助成について(21分)